越是具备颠覆性潜力的技术,越离不开产业链严谨的规划、搭建与验证,才有可能抓住真正落地、推广的机会。

与实验室研发相比,固态电池产业链面临的时间压力更大。以广汽设定的2026年全固态电池上车为目标,产业链上各环节如材料供应、产线搭建、量产测试和良率验证的时间已不到三年。

不过,目前固态电池规划产能与落地产能的差距仍较为明显;且由于技术路线的不确定,固态电解质、固态专用设备的批量供应进展均较为缓慢。

此前,固态电池产业化的进度多由主机厂所设置,吸引早期热度但带来不小争议。随着行业入局者越来越多,以宁德时代为代表的电池企业”不得不”选择公开量产节点。

同时,被唤醒转型需要的传统锂电企业通过投资、联合研发等提前“占位”;长期以来负责推动核心技术突破的初创们,则开始基于技术授权、材料供应形成商业模式、甚至定下IPO节点,声势渐大地探索企业护城河的筑造方案,而不是止步于静待技术成果的孵化。

综合来看,今年上半年,国内固态电池产业发展呈现出以下五大特征。

其一,新增产能(含规划、落地)超140GWh、涉及金额超640亿元。

若仅从规划产能来观察,固态电池产业发展的确定性并不算低。

据高工锂电不完全梳理,今年前7个月,固态电池新增产能已超142GWh,其中仅约1GWh为新增落地产能,分别来自辉能科技的0.5GWh/年氧化物半固态电池产线(已投产)和领新新能源的0.5GWh/年聚合物半固态电池产线(已量产);剩余以规划产能为主。10GWh以下项目居多,最高产能规划来自湖南久森安高,计划分三期实现共30GWh的固态电池产能。

以上产能所关联的30个项目,共涉及投资总金额超644亿元,百亿元项目的数量为一个。状态上,有13个项目已签约,7个项目进入开工状态,2个项目开始招标。

与此同时,1-7月所公开的固态电解质量产项目仅有2个,规模有望达到千吨级别、单项目投资金额在10亿元左右。已开工的是瑞固新材主导的硫化物固态电解质项目。

其二,除了新能源车,固态电池在其他应用场景中的潜力也加速拓展。

验证也好、落地也罢,固态电池团队所选择的应用场景其实非常多元,包括深海、高空、储能等。这其中有部分团队对商业变现比较迫切,试图用半固态分走高性能电池的一杯羹;另一部分则是出于对固态电池潜力的坚持,更倾向将实验室进展放入最为严苛的高空或深海场景中进行验证,性能满意后再向下兼容。

而无论是哪一类型,固态团队似乎有某种默契,即随着技术积累、发展到一定阶段,固态产业化是自然而然的成果,下游需求的存在与否与规模大小是不必担心的。

以卫蓝新能源为例。这家初创企业因去年实现半固态动力电池交付、今年稳定装车而吸引目光,但实际上已搭建起包括360Wh/kg动力电芯、280Ah储能电芯、320Wh/kg小动力电芯等在内的产品矩阵,且后两款产品也实现了批量供货。

今年来,卫蓝新能源连续三个月披露在产品应用上的进展,可看出其正加速推动半固态应用于储能。6月初,卫蓝固态电池产品及原位固化技术,已助力220千伏浙江龙泉半固态储能电站项目成功送电。

此外,东驰能源在今年5月宣布了三款聚合物半固态电芯的量产下线与订单获取,订单分别来自电动船舶项目和储能项目。

相较于传统锂电企业来说,固态电池企业在产业化初期便开始发力多元应用场景,新旧两股势力共同争夺储能、eVTOL、电动船舶等全新应用场景与市场蛋糕,形成暗自角力。

在一级市场,资本对固态电池应用场景的拓宽表现出既开放又积极的态度。固态电池领域投融资相对冷淡之际,应用场景明确的初创企业得以率先开启新一轮次的投资。

1-7月,固态电池领域投融资事件共15起,其中仍有10起发生在电池环节。包括选择了3C消费的高能时代、聚焦小动力的陀普科技与聚焦储能的瀚宇新能等开启多轮融资。高能时代在获得新一轮融资后,最新估值超过6亿元;后两家公司均获得Pre-A轮融资。

其三,固态电池制造追赶,干法电极热度高。

随着规划产能的增加和应用场景的拓展,固态电池制造工艺也在加快追赶步伐。

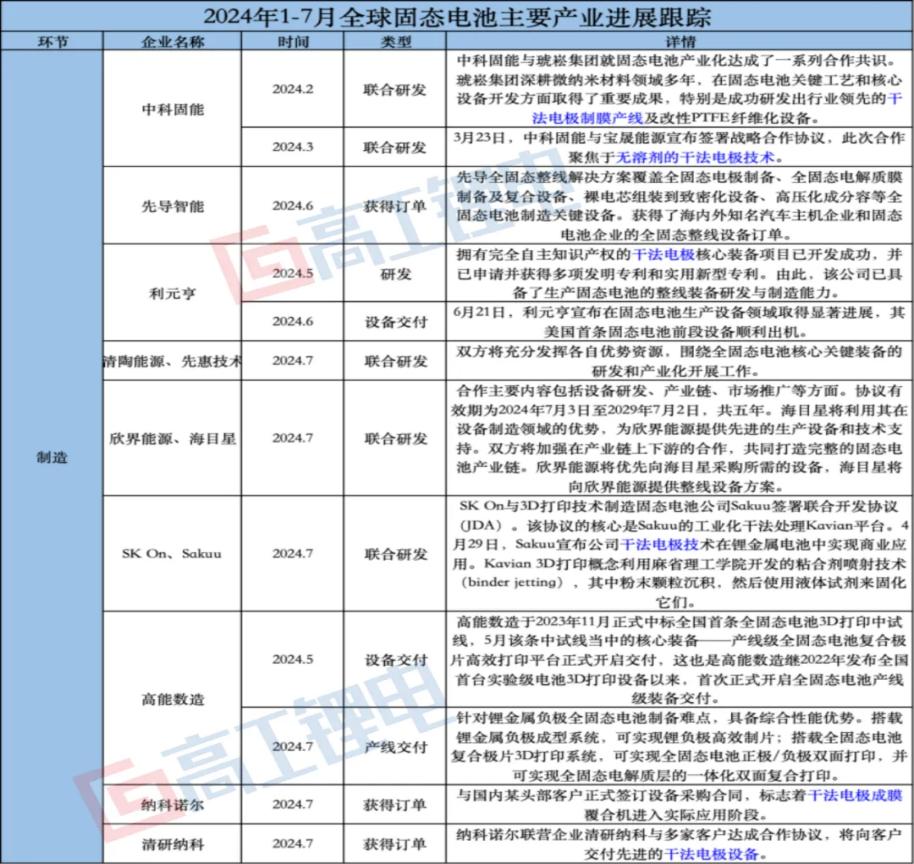

从企业进度来看,传统锂电设备企业在固态定制设备的研发和交付上已初见成果。

先导智能、纳科诺尔、清研纳科的固态电池相关设备已获得订单,利元亨则实现了美国首条固态电池前段设备顺利出机,高能数造已实现产线级全固态电池复合极片高效打印平台(核心设备)和锂金属全固态电池小试级整线的交付。

同时,也有先惠技术、海目星等分别与清陶能源、欣界能源达成合作,开启固态电池专用设备的联合研发。

另可以观察到,干法电极的热度,正从大圆柱电池延伸至固态电电池领域。

干法工艺不使用溶剂,只需少量粘合剂,具备提高电导率、降低成本的双重优势。

不过,干法工艺形成的固体电解质膜通常厚度偏大,会降低全固态电池的能量密度;且需经过多次成型,电极膜、集流体分开收放卷再集合,生产效率较低,且设备占地面积较大,生产成本较高。

今年来中科固能、SK On等均不断推动在干法电极技术上的对外合作。前者先后与琥崧集团、宝晟能源达成合作,均聚焦于干法电极技术的研发。

进度上,国内干法电极领先企业纳科诺尔已获得干法电极成膜覆合机订单,推动该技术进入实际应用阶段;其联营企业清研纳科与多家客户达成合作协议,将向客户交付先进的干法电极设备。

其四,锂电企业低调发力,技术布局追求体系化。

观察投融资事件还发现,传统锂电企业以投资形式进行固态电池战略布局的趋势开始显现。

在投资机构之外,4月高能时代新增股东蓝海华腾(设备企业)、泡沫铜初创公司菲奥新材获得东峰集团与三孚新科的战略投资,6月合源锂创则获得来自瑞泰新材、天弘激光的Pre-A轮融资。

投资之外,基于联合研发等形式,传统锂电企业对固态电池技术布局的程度也不断深入。

今年6、7月,锂电材料企业璞泰来先后与恩力动力、中科固能两家固态电池初创企业达成合作。两项合作均具备“互为上下游”的特征,即不是单向的材料供应,而是双向的电池技术联合研发。以此为节点,璞泰来在固态领域的产品和技术积累呈现出体系化趋势。

相较之下,主流电池厂商在固态电池产业化进展披露上的存在感似乎没那么强。

在电池需求增速放缓而价格内卷未见好转的情况下,电池厂更需要以技术和产品的渐进式迭代来试探、打开增量,以及通过推进产品标准化来放大规模效应。因此对于固态电池技术的储备,仍以防止被颠覆为主要目的。

但在此过程中,以叠片工艺和干法电极为代表,相关技术的难点攻破与成本下探,同样在为固态电池量产扎下根基,并成为电池厂商的“潜在资产”。

如蜂巢能源的叠片设备、工艺已迭代至第三代,既是切实降低高性能短刀电池生产成本的过程,也是为全固态电池量产进行的工艺储备过程。

其五,初创企业显露商业化“锋芒”,技术授权与材料供应成两大选择。

无论节奏快慢,固态电池领域的竞争已经是激烈开展着的。

孵化于高校科研团队的固态电池初创企业们,此前多从投资机构、示范项目之处获取持续持续研发的资金。固态电池市场热度“阴晴不定”,虽然减少了初创企业获得外部资金支持的确定性减少,但也带来了商业模式探索的新机遇。

以QuantumScape向大众集团子公司PowerCo提供非排他性技术授权、并获得首笔1.3亿美元特许权使用费为节点,市场开始留意到技术授权这一商业模式。

有机构指出,基于固态电池2027年量产的预期,今年起国内有关材料生产商将依托电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。在国内与现有产线兼容度高的聚合物固态电解质有望率先落地。

如据瑞泰新材6月公告,公司新型锂盐产品LiTFSI主要应用于聚合物固态电池,在固态锂离子电池等新型电池中已形成批量销售。

但实际上,固态电池材料的批量供应不一定会受到技术路线的限制。国内企业对于氧化物、聚合物、硫化物三条技术路线的探索可以说是“齐头并进”,对于各类固态电解质均有需求。

高工锂电了解到,国内定位为固态电解质供应商的某初创企业,基于硫化物电解质材料等,有望在年内实现3000万元的销售额,并计划在2028年开启IPO上市进程。

可以看出,固态电池产业的推进充满了活力与竞争,各方势力正在加速布局,未来谁将率先实现商业化应用,将是新能源市场最为期待的议题之一。